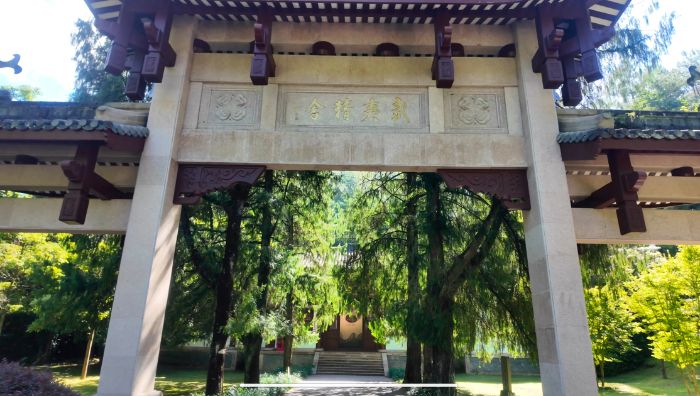

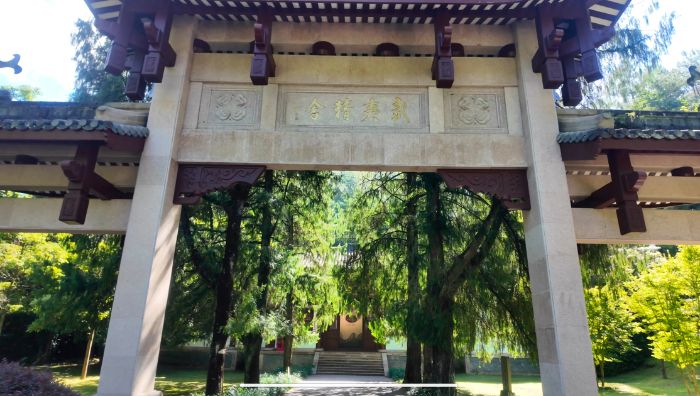

7月25日上午,带着对传统文化的敬仰与实践求知的热忱,福建农林大学青马培训班“三下乡”实践队的学员们踏着晨露走进武夷山国家公园,首站便抵达了坐落于天游峰景区五曲之畔、隐屏峰下的武夷精舍。这座由朱熹于公元1183年亲自创建的书院,不仅是“理学之邦”“道南理窟”的核心所在,更承载着朱子理学千年传承的文化根脉。

图为武夷精舍拱门 马越摄

实践队学员们在朱熹园内开启了一场沉浸式的文化研学之旅。园区以“序言”“朱熹一生、不同凡响”等六个篇章构成,年表、图文书画、遗址遗存与雕塑群像相映成趣,将朱熹的人生轨迹与思想脉络立体呈现在学员眼前。初仕同安展区,泛黄的文献记载着青年朱熹初入仕途时治绩显著的佳话;拜师延平的场景复原中,程门立雪般的求学热忱跃然眼前;论道东南板块里,鹅湖之会的思想交锋仿佛仍在耳畔回响。从“浙东风云”中六次上书弹劾贪官的刚直,到“漳州经界”时丈量土地的务实,再到“庆元党禁”中坚守道义的风骨,学员们循着历史足迹,读懂了这位历侍四朝的思想家如何在五十载宦海沉浮中始终践行民为邦本的政治理想。

图为学员驻足展区聆听朱熹生平往事 吴清锋摄

大堂正中,清康熙御赐的“学达性天”匾额在晨光中熠熠生辉。这四个鎏金大字既褒奖着武夷精舍的育人功绩,更道尽了朱子理学“穷理致知、通达天性”的精神内核。展厅一隅,复刻的朱熹手书“忠、孝、廉、节”院训笔力遒劲,字里行间满是“为学先为人”的育人初心。驻足止宿寮遗址,仿佛能看见朱熹与友人秉烛夜谈、探讨义理的身影;凝望隐求室残垣,月光下哲人伏案著述的剪影依稀可辨。那份“颠簸不失志,贫贱亦清廉”的品格风范,正像山间清泉般,悄然浸润着每位学员的心田。

图为学员参观朱熹故居遗址 吴清锋摄

在复原的讲学场景前,学员们久久伫立。栩栩如生的塑像再现了朱熹“每开讲席,户外屦满”的盛况,墙上“格物致知”的题字引人深思。讲解员细细阐释着朱子理学的精髓:从“理气论”中“理在先,气在后”的宇宙观,到“动静观”里“渐化中藏顿变”的辩证思维,再到“知行互发”的实践哲学,这些穿越千年的智慧如同源头活水,让学员们在潜移默化中领悟着传统文化的当代价值。

图为学员驻足学堂感悟朱子讲学盛况 吴清锋摄

离开朱熹园后,实践队学员步行至天游峰山脚开展实践活动。大家一边选取山水交融的优美景致进行取景拍摄,定格武夷山的自然与文化之美;一边围绕燕子窠生态茶园开展科普宣传,向过往游客发放问卷,耐心收集大家对燕子窠的看法与建议,将文化研学中的感悟与实地实践相结合,让“三下乡”活动既充满文化底蕴,又贴近实际需求。

图为学员在天游峰山脚给游客发放宣传手册 吴清锋摄

此次朱熹园之行,不仅让青马学员们在山水间触摸到了历史的温度,更让千年理学智慧在青春实践中焕发新生。当传统文化的根脉深扎心田,当实践服务的种子播撒山间,这场跨越时空的对话,正悄然书写着属于新时代的文化传承篇章。