一、对话河海教授,寻访河海精神

4日上午,团队对长江保护与绿色发展研究院的杨小强教授进行了访谈。在谈及大模型在水文研究中的应用时,杨教授着重强调,扎实的专业知识是运用AI工具的基础。他分享了自己在德国留学时的经历,当时他花费了两年时间深入钻研模型底层代码,直至完全掌握。在访谈过程中,杨教授特别提到了恩师包为民教授“用熟悉的方法研究不熟悉的东西,用不熟悉的方法研究熟悉的东西”这一教诲。言语之间,他对老一辈河海教授充满了敬佩之情。他认为,正是前辈们对水文事业怀有深厚的情感,并为之奉献了毕生精力,才推动中国水文事业实现了从无到有的历史性跨越。

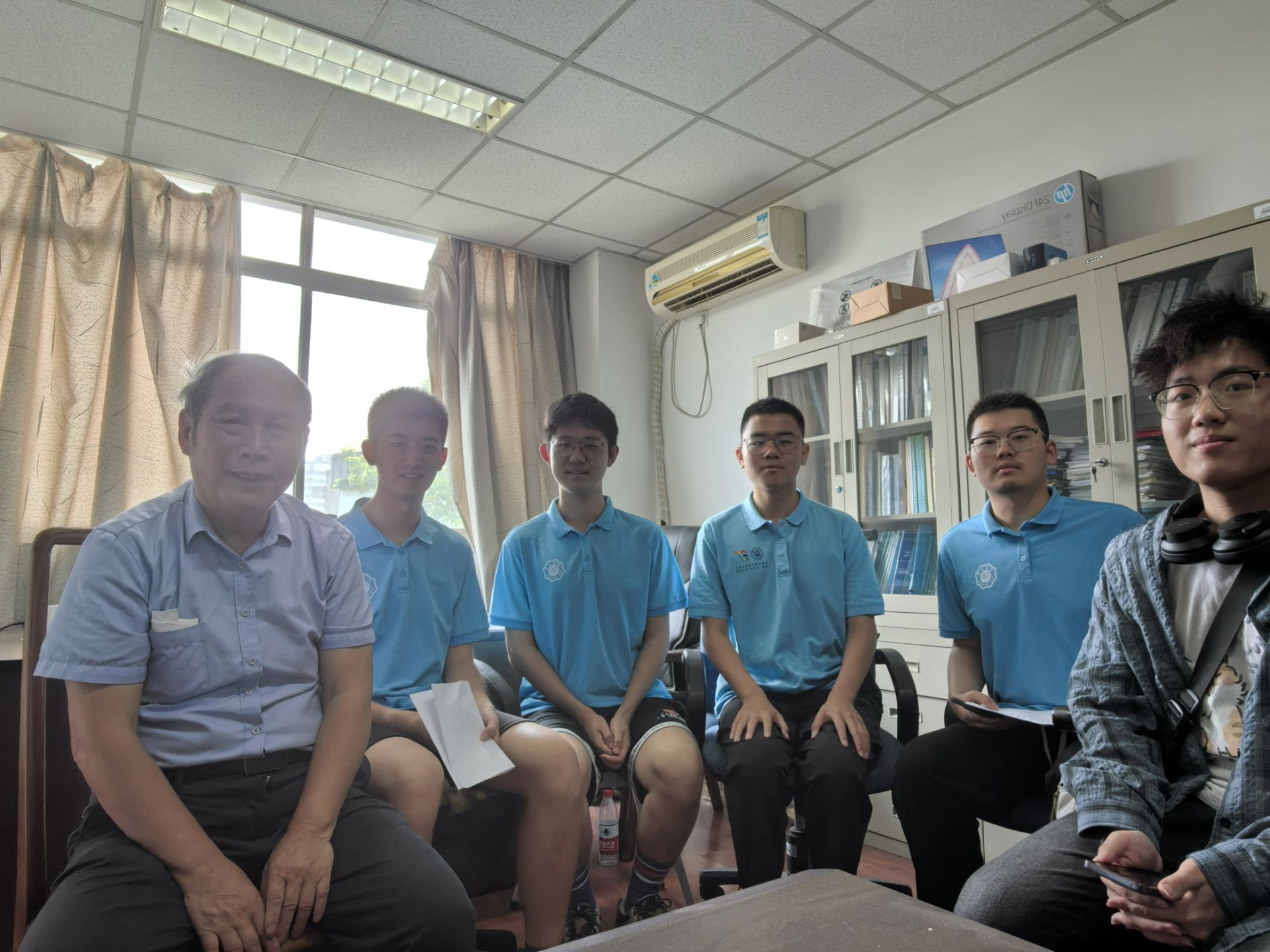

图为实践团成员采杨小强教授。桂啸龙供图

5日上午,团队拜访了水文水资源学院已退休的夏自强教授。他向年轻学子着重强调了实践的意义,指出水文数据分析不能仅仅局限于数学模型,还需深入实地开展考察,全面掌握流域的水文状况。在谈及本科生的学习与生活时,他建议学生拓宽学科视野,做到文理兼修。恰逢河海大学110周年校庆,夏教授表达了对学校未来发展的深切期望,希望河海学子能够秉持“实事求是,勇于探索”的校训,将实践融入科研工作之中。

图为实践团成员采夏自强教授。桂啸龙供图

5日下午,团队对电气与动力工程学院的潘学萍教授进行了访谈。她结合学长学姐们的经历,为本科生的学习提供了实用的建议。在谈及优秀毕业生时,她表示“艰苦朴素”的校训已深深融入河海学子的血脉之中,造就了电气学子在工作中认真负责、恪尽职守的品质。她还提到,河海大学严格的教育标准为学生奠定了扎实的专业基础,鼓励学生们在学术领域要拥有争先的决心和自信。

图为实践团成员采潘学萍教授。桂啸龙供图

二、访谈优秀校友,探寻河海精神

座谈会伊始,长江委水文局长江水文情报预报中心副主任陈瑜彬热情欢迎了团队的到来,并简要介绍了水文局的发展历程、主要职责,以及其在长江流域水文监测、防洪减灾、水资源管理、水资源保护等方面做出的杰出贡献。

图为实践团成员观看水文局短片。桂啸龙供图

在交流环节,优秀学长陈瑜彬、张潇、杨雁飞、童冰星和学姐杨欣玥依次分享了自己的成长经历与工作感悟。其中,杨欣玥学姐谈到河海大学在水利领域专业性强,学业基础十分扎实,正是扎实的专业基础,让河海学子们在面对工作中遇到的问题时能够临危不乱、有条不紊地处理。张潇学长谈到“艰苦朴素”的河海校训培养了他在工作中精益求精、坚持不懈的品质,在这种品质的引领下,他和团队历时2年多的时间,潜心研究攻克多项关键技术,研发了新一代长江流域综合调度决策支持系统,为长江流域水工程联合调度提供有力支撑。

图为实践团成员与优秀校友开展座谈会。桂啸龙供图

学长们还给了团队成员许多非常实用的学习建议:一定要夯实课程基础,因为这是创新的源泉。此外,要积极投身实践,全方位了解一线生产情况,做到理论联系实践。面对科研挑战时,需保持辩证的思维方式,善于运用系统的分析方法。与此同时,还要树立远大的目标,为自己的成长明确方向。

提及母校,学长学姐们无不流露出深切的感激。张潇学长特别提到,河海教师“实事求是”的务实教风,不仅培育了学子在工作与科研中脚踏实地的品格,更造就了众多行业精英。学长们还自豪地说,正是这份对河海的归属感,以及老师们始终如一的精神引导,让他们能在水文领域坚守信念、扎实深耕,并持续探索创新。

最后,学长们纷纷送上了对河海大学建校110周年的美好祝福。他们期望母校在水利行业能够蒸蒸日上,同时紧跟时代步伐,把教育与新科技、新技术深度融合,为国家培育更多具备广阔视野与博大胸怀的工程师。

图为实践团成员与优秀校友合影。桂啸龙供图

三、探访百年水文“哨兵”,了解防汛“智慧力量”

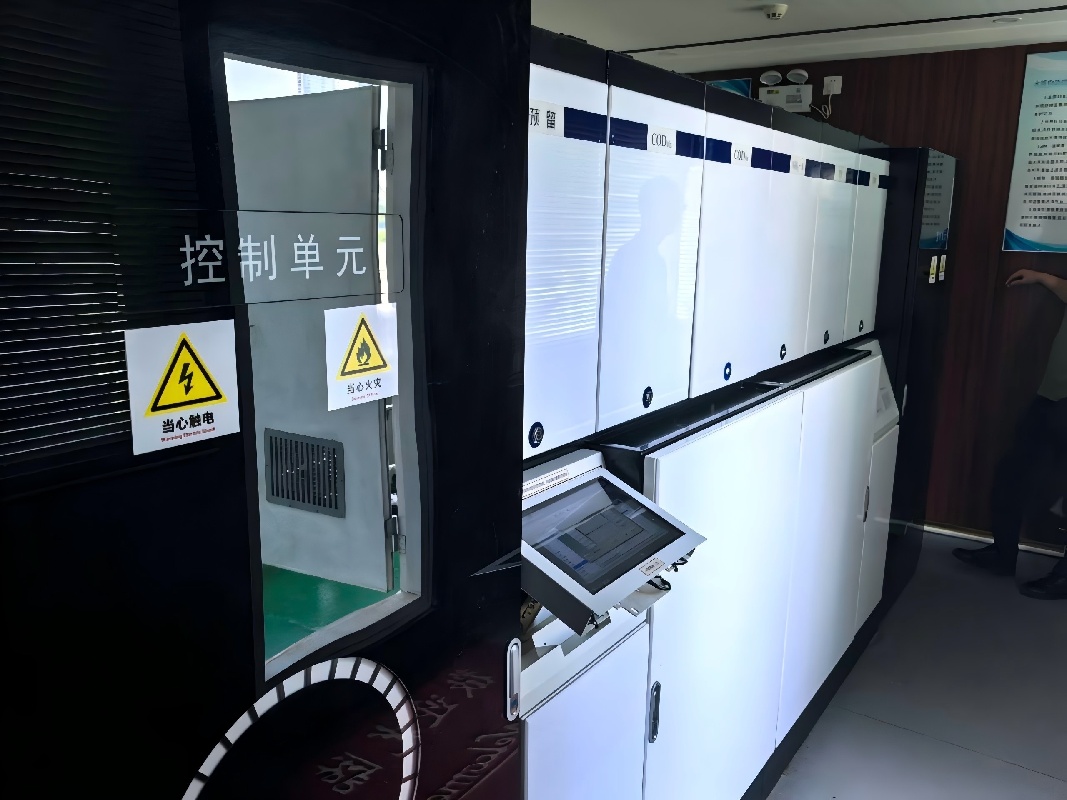

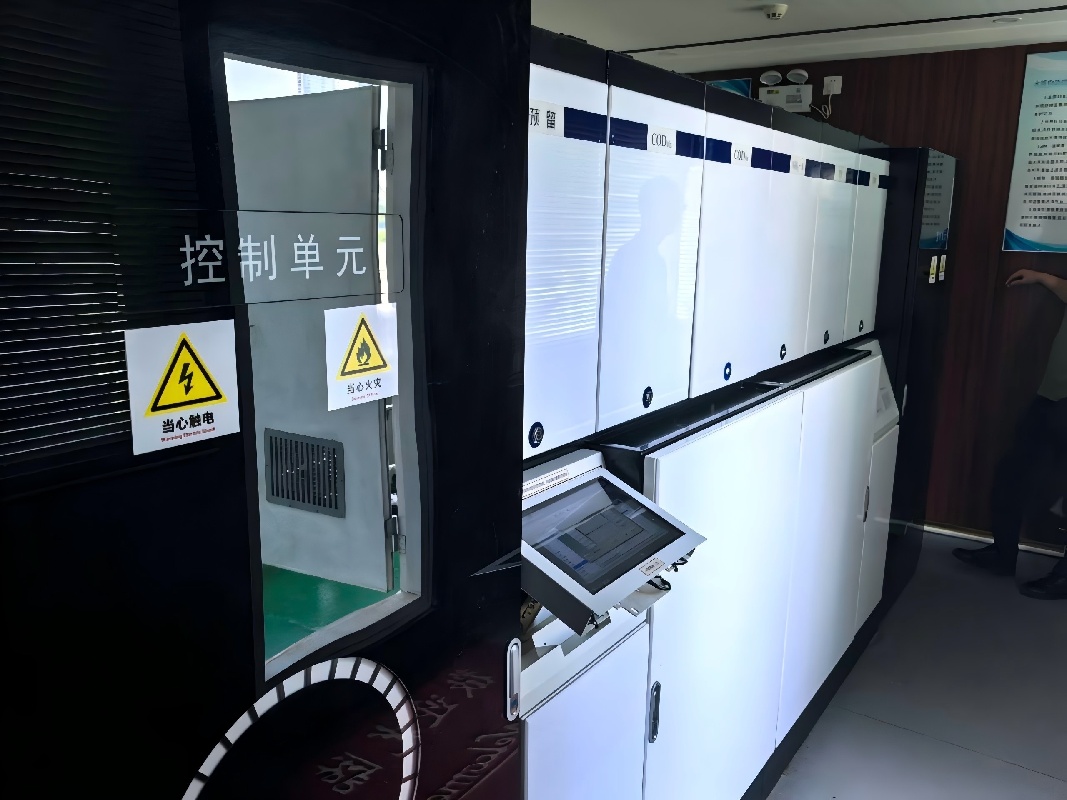

汉口水文站始建于1865年,由前海关设立,是我国长江流域最早、也是全国最早具有连续水文记录的近代水位站。作为长江中游干流洪水编号依据站,其数据直接影响国家防汛决策。近年来,该站持续推进现代化建设,2019年建成全国首个“5G智慧水文站”,实现水位、流量、泥沙等数据的实时监测与智能分析。2020年,该站升级为现代综合站,新增水质自动监测功能,每4小时检测高锰酸盐指数、氨氮等指标,为长江生态保护提供精准数据支撑。

图为实践团成员参观汉口水文站。桂啸龙供图

图为实践团成员参观汉口水文站。桂啸龙供图

在参观过程中,陈嘉翰工程师介绍到,在1998年长江特大洪水期间,汉口水文站观测员冒着暴雨,每半小时记录一次水位,最终精准报出29.43米的洪峰水位(历史第二高),为抗洪抢险、决策调度提供了关键数据。2024年7月,面对长江中下游超警戒水位,该站再次发挥重要作用,依托数字孪生平台实时监测水情变化,为防汛决策赢得先机。

陈嘉翰工程师还给团队介绍了白鹤梁水文站的题刻,团队了解到题刻始于唐广德元年(763)前,一直延续到1963年,是世界上已知时间最早、延续时间最长、数量最多的水文题刻。这些题刻留给现代水文工作者宝贵的历史水文特征值数据。

最后团队有幸登上了汉口水文站的专用测量船401号。船上有着各类先进的仪器,如水质分析器,泥沙采样器,多波束测深仪等等。值得一提的是,在长江上横渡施测断面流量时,既要控制偏离计划线的偏距小于1米每次停船的位置都需要在划,又要在目标测验垂线的5米范围内,确保施测的精度在可信赖的范围内,这些都需要能精确操控船位的船长与熟练各类专业仪器原理的水文工程师的高效通力合作。

图为实践团成员参观水文科考船401。桂啸龙供图

四、结语

在为期四天、横跨两地的实践活动中,“毋负邦人·治水薪火队”的队员们始终脚步不停,队员们不仅与河海大学的教授展开深入对话,和优秀的学长学姐进行交流探讨,还走进水文工作一线,探寻“智慧力量”在水文研究领域的创新应用。队员许涛在与退休教授夏自强交流后,感触颇深。他表示,夏教授对水文事业的执着坚守以及投身教育的满腔热忱令人由衷敬佩,也让自己对学习目标和方向有了更为清晰的认知。队员顾明哲在参加与优秀学长学姐的座谈会后提到,学长们面对技术难题时严谨认真、敢闯敢拼的河海精神值得我们学习,正是这种精神,让河海大学培育出了无数奋战在行业一线的大国工匠。

展望未来,河海青年学子们将秉持16字校训,以求真务实的态度深耕学业,凭借“实践出真知”的理念攻坚课题,以系统思维和创新勇气突破技术壁垒。他们将以薪火相传的河海精神为指引,为学校的发展注入青春动能,为祖国的建设贡献青年力量。