七月的黄桥,骄阳炙烤着青石板路,老街上的梧桐叶在热风里轻轻摇曳,街角的茶馆飘出淡淡的茶香,却掩不住这片土地深处沉淀的红色记忆。南京财经大学 “烽火黄桥,赤心传薪——黄桥战役老兵访谈录”实践队,正于7月27日至31日在此开展暑期 “三下乡” 社会实践活动。队员们带着对革命先辈的崇敬,踏着先辈们曾战斗过的足迹,走进黄桥战役纪念馆。当他们的指尖轻轻拂过展厅里的玻璃展柜,目光落在那条边缘磨破、缀着三块整齐补丁的旧毛毯上,落在那张泛黄的黑白合影上,落在那抔装在素色布袋里、来自烈士墓的泥土上时,仿佛瞬间被拉回了八十多年前的烽火岁月。这三件看似寻常的物品,如同三颗串联历史的珍珠,将徐绪奎、刘史明与王必成三位革命战士跨越生死的战友情谊,清晰地铺展在队员们眼前——那是硝烟中结下的生死之交,是岁月里从未褪色的坚守与思念,生动诠释了何为 “岂曰无衣,与子同袍” 的赤诚与担当。

两代接力寻亲路,忠骨终还乡

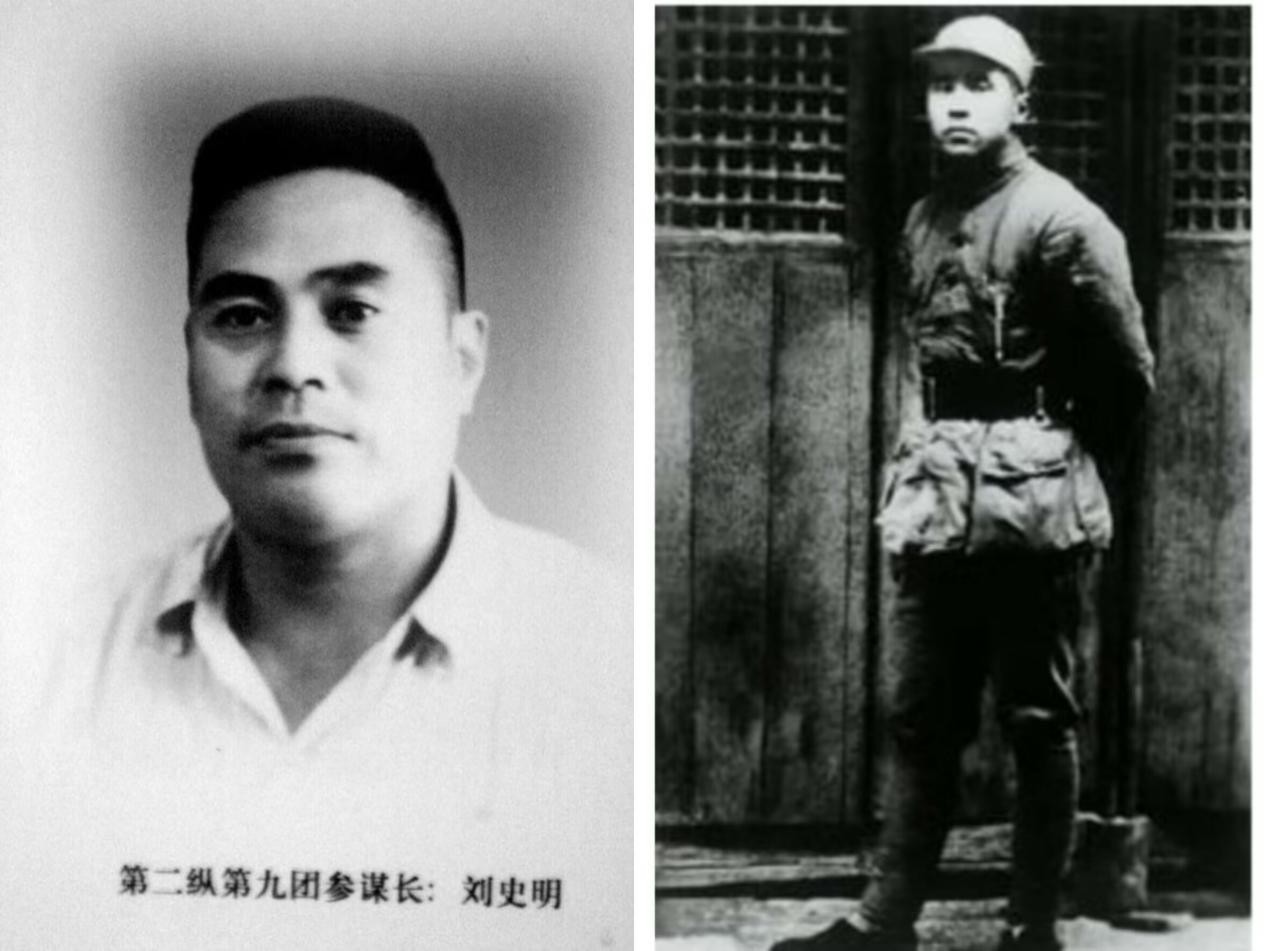

左图为刘史明 右图为徐绪奎

纪念馆供图顶灯洒下柔和而庄重的光线,讲解员的声音轻轻拂过展墙:“这位是徐绪奎烈士,湖北红安人。1931 年,16 岁的他投身中国工农红军,1934 年加入中国共产党,在鄂豫皖革命根据地反‘围剿’作战中屡立战功。抗日战争爆发后,他被调入新四军,1939 年奉命前往苏南东路争取国民党地方武装共同抗日,后任江南抗日义勇军第二团团长,壮大了人民抗日武装力量。1940 年夏,徐绪奎随军北渡长江,在苏北开展抗日游击战争,任新四军苏北指挥部第二纵队第九团团长,参加黄桥战役。同年 9 月 6 日,在黄桥战役的营溪战斗中,年仅 25 岁的他壮烈牺牲。”

团队成员随声看去,都对这位面容坚毅,眼神锐利的年轻团长肃然起敬,而接下来话更让团队成员们内心一阵汹涌。“2018年4月5日上午,徐团长在牺牲78年后首次迎来亲人的祭拜,而这背后是当年战友刘史明和儿子刘德平两代人接力帮烈士寻亲的传奇故事……”

硝烟里结下的生死契,从来重过千钧。徐绪奎倒在营溪战场时,刘史明攥着他染血的衣襟立誓:“定让你魂归故里。” 这份承诺成了老兵后半生的执念——离休后拄杖踏遍营溪田埂,对着每抔黄土辨认那枚延安金牙,误认弹片时的狂喜与失落,藏着比山重的情义。他把未竟的寻觅刻进儿子掌心的 “红安” 二字里,刘德平便用键盘延续这份重量。从田埂到网络,两代人捧着几十年的承诺跋涉,终于在那句 “我舅舅有金牙” 里,让战友的名字有了归宿。这承诺啊,是硝烟里的一句 “等我”,是岁月里的两鬓霜白,更是血脉里从未褪色的赤诚。

随后团队成员专门前往江苏南京拜访了已经78岁的刘德平。刘德平回忆,他父亲常说徐团长牺牲那一幕是 “一辈子的痛”。战斗胜利的喜悦还没褪去,流弹就击中了徐绪奎,扑过去时,鲜血已经浸透了战友的军装。“他总说‘太突然了’,前几分钟还在跟徐团长开玩笑,说胜利后要一起回红安看看,转身就阴阳两隔。” 刘史明后来多次提起,当时军情紧急,只能匆匆掩埋战友,“每走一步都像踩在刀尖上,心里骂自己‘没保护好他’,却又只能咬着牙带部队转移 —— 他知道,完成战斗任务是对徐团长最好的告慰。”

图为团队成员采访刘德平同志 刘舒摄

解放后,战场早已变成良田,沟壑被填平、土坡被推平,“连一丁点儿当年的痕迹都找不到”。刘德平说,这是寻骨历程中最大的困难,父亲每次回去都对着陌生的地貌发呆,“他常念叨‘绪奎埋在哪儿了’,地理变了,记忆里的坐标全乱了,那种无力感让他整夜睡不着。”

图为刘史明和旧部下在徐绪奎目前墓前合影 刘德平供图

据描述,刘史明老同志离休后,他索性驻留黄桥,带着农民一寸寸排查田埂河岸,见人就问战壕旧迹,哪怕手划大口子、错把弹片当信物,也不放弃。凭借徐绪奎的 “金牙” 这唯一凭证,他亲自鉴定每具遗骨,历经多次空欢喜,终于在 1980 年认出那枚金牙,老泪纵横喊着 “绪奎,我找到你了”,积压二十年的思念轰然决堤。

刘德平回忆到,迁葬之日,老部下们从各地赶来,轮椅上、拐杖旁的军礼映着朝阳,庄严肃穆里藏着千言万语。刘德平同志还跟团队成员们分享了相关照片,照片静静放在那里,像一页被时光压平的信笺,字里行间都是说不尽的战友情深。

图为徐绪奎家属和刘德平合影 刘德平供图

而寻亲的执念更跨越两代:刘史明临终前攥着儿子手反复写 “红安”,刘德平接力奔波,但是只知道徐绪奎是湖北红安人,再无其他线索。他托当地政府查档案也去央视寻亲节目组求助过,都没结果。2017 年,他试着在网上发寻亲帖,“心里没底,怕又是石沉大海,毕竟过了 77 年了。” 但他还是写得很细,特意提到 “金牙” 的细节,“就想万一呢?万一他的家人也在找他呢?” 发帖后每天都刷消息,“既期待又怕失望,夜里总梦见父亲问‘找到了吗’。”三个月后,接到湖北红安崔玉珍的电话,她说 “我舅舅在延安装过金牙”,刘德平握着电话就哭了,,“那种轻松和激动,这辈子都忘不了 —— 父亲的遗愿,终于能实现了!当年立下的承诺,终在落地了!徐叔叔,终于能回家了!”

图为徐绪奎和刘史明后代参观纪念馆 刘德平供图

烽火瞬间中有着24 岁的诀别与永恒的承诺 ;半世的寻觅,是从硝烟战场到岁月深处的接力;数十年的守望,终在墓碑前的哽咽里,让魂归故里的约定落地成暖。实践队的队员们在会议桌上久久沉默。原本只在史料里见过的“战友情”,此刻化作刘史明掌心的弹片、晨光中的金牙,化作刘德平发帖时颤抖的指尖——原来历史从不是冰冷的文字,而是有人用半世光阴焐热的承诺。

有人低头摩挲笔记本上“金牙”二字,忽然明白为何老人要抱着错认的弹片坐半宿:那不是固执,是硝烟里 “同生共死” 的誓言在岁月里的回响。返程时,光影斜斜铺在台阶上,队员们轻声说,往后再读“坚守”二字,眼前会浮现两个身影:一个在田埂上拄杖独行,一个在屏幕前刷新消息,而他们共同捧着的,是比烽火更永恒的东西。

一毯温藏战友情,岁月愈深沉

图为一条旧毛毯 纪念馆供图

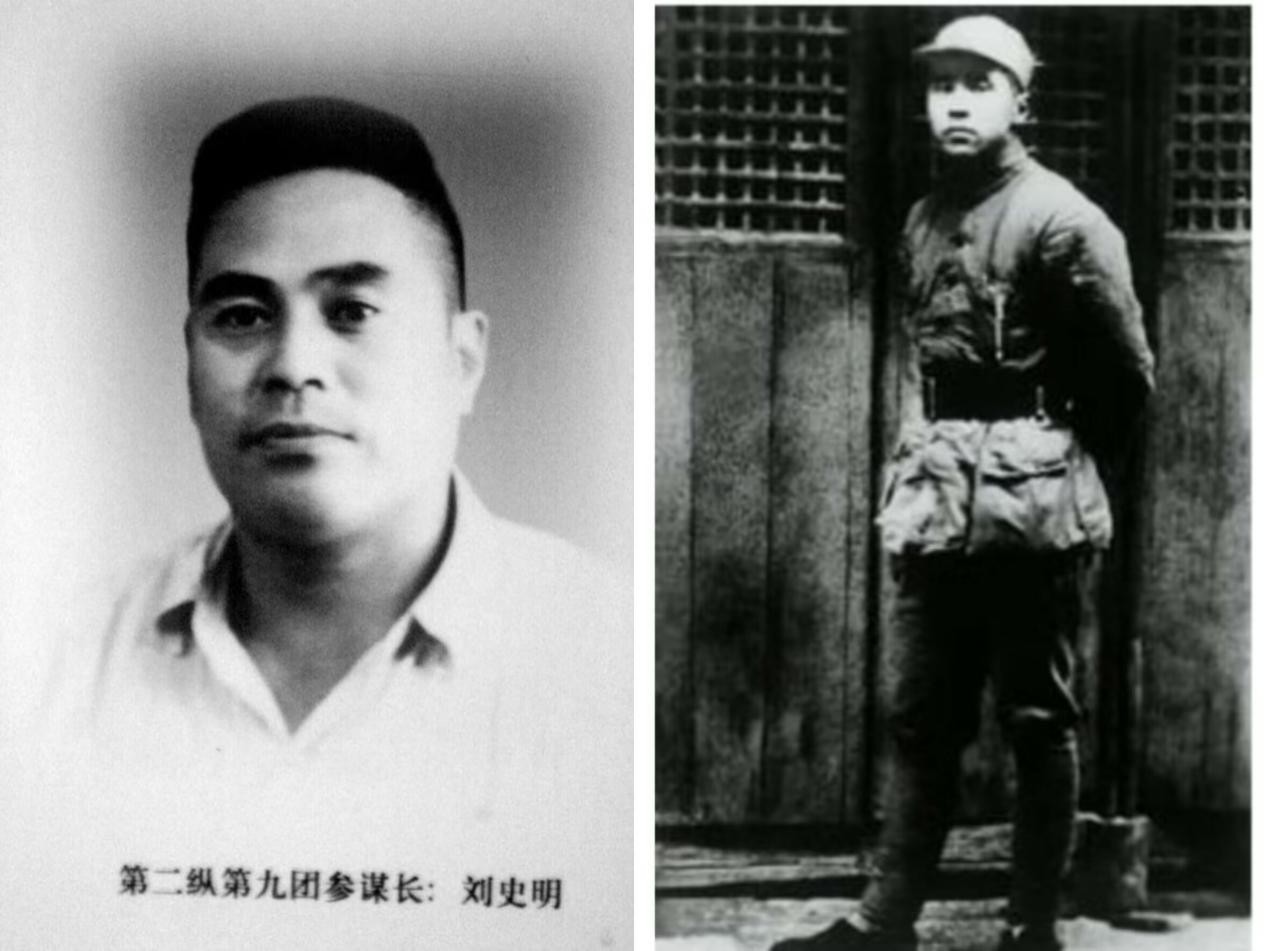

这是徐团长与另一位同志的故事。在纪念馆的实物展区,一条打满补丁的旧毛毯静静陈列——边缘滚边换过两次,三个破洞上的补丁针脚细密,一角还留着淡淡的深色印记。这条陪伴开国中将王必成 49 年的遗物,从1940年到1989年将军去世,见证了他征战疆场的风雪饥寒、千里转战的艰苦卓绝,即便新中国成立后物质条件好转,依然被将军带在身边、视若珍宝。

图为黄桥战役纪念馆为团队成员讲解 刘舒摄

新四军黄桥战役纪念馆馆长向实践团成员揭开了背后的故事:“1940 年 8 月,徐绪奎率部拔除靖江县日伪据点后,将这条战利品留存,还对警卫员说‘这是战士们用鲜血换来的,得省着用’。” 而毛毯上的印记,藏着一段痛彻心扉的记忆。馆长指着一份回忆录复印件解释:“1940 年 9 月营溪战斗中,徐绪奎壮烈牺牲。警卫员将毛毯交给时任 2 纵队司令员的王必成,他在回忆录里写道,接过毛毯时‘仿佛看到了徐绪奎冲锋的身影,泪水落在毯面上,再也没褪去’。”

图为王必成夫人陈瑛在纪念馆的照片 纪念馆供图

曾为老将军家人做过口述史记录的馆员补充道,王必成与徐绪奎是湖北老乡、延安抗大同学,战友情深。将军的夫人陈瑛回忆,49 年来,这条毛毯冬天被将军披在肩头办公,夜里裹着行军,破了就补,女儿问起为何不换条新的,将军总认真说:“这上面有徐叔叔的温度,不能丢。”1989 年病重时,王必成嘱托夫人将毛毯捐赠给纪念馆,如今它静静陈列在这里,成了将军艰苦朴素的见证,更成了那段烽火情谊永不褪色的注脚。

图为团队在纪念馆合照 刘舒摄

实践团的成员们隔着玻璃凝望,有人忽然红了眼眶 —— 原来所谓 “永恒” 从不是惊天动地的誓言,而是王必成补毛毯时颤抖的针脚,是徐绪奎那句 “省着用” 的叮嘱,是八十年后依旧温热的泪痕。这些藏在经纬里的故事,让冰冷的文物长出了心跳,也让每个驻足者懂得:有些温度,真的能穿越烽火,焐热一代又一代人的灵魂。

通讯员:周歆妍、朱琳