2025年7月12日,湖北汽车工业学院“拾遗楚韵·启为创新”非遗调研团队,前往湖南凤凰古城寻找指尖上的蜡染,参观蜡染作品,了解蜡染的制作过程,探索“指尖上的芭蕾艺术”。

调研团队成员走进蜡染展厅回廊不经被美丽的蜡染作品所吸引,花、鸟、虫等自然元素与几何图案在白色的棉布与蓝色的染料间被呈现,线条简洁流畅,层次丰富,极具魅力。经过后来老师讲解,门口作品是蜡染最具代表性的图案“冰裂纹”,无法人为复刻,被称为“蜡染的灵魂”。

图为展厅回廊的蜡染作品。乐文俊 通讯员摄

调研团队成员深刻地理解到湖南蜡染,不仅是技艺的传承,更是文化的载体。图案中蕴含着苗、土家族的审美意识、宗教信仰。每一幅蜡染作品都如同“无声的诗”,记录着族群对自然与生活的理解,承载着千年的文化记忆。

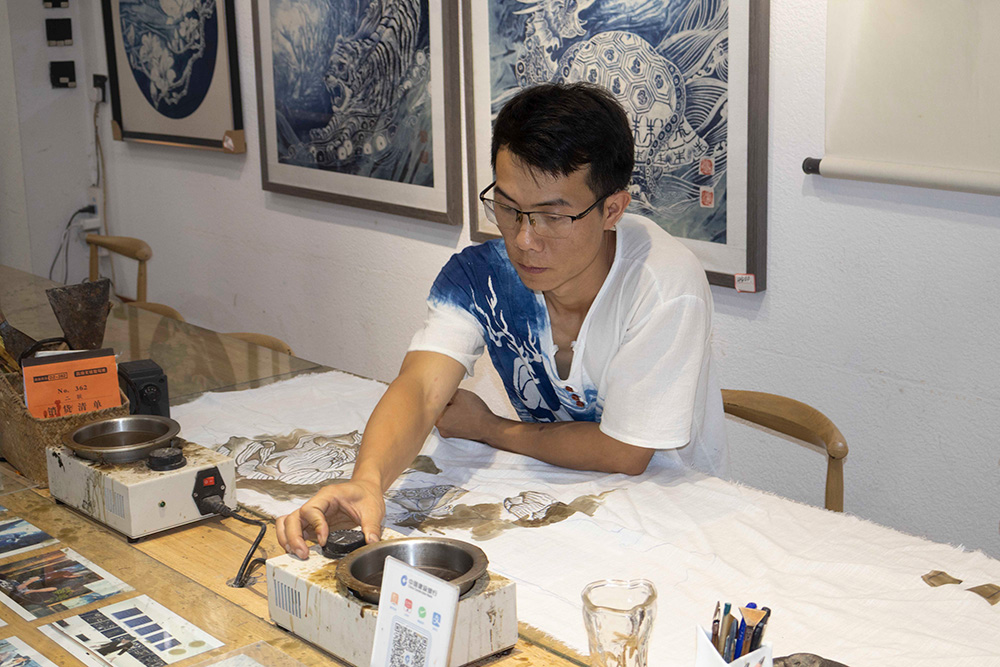

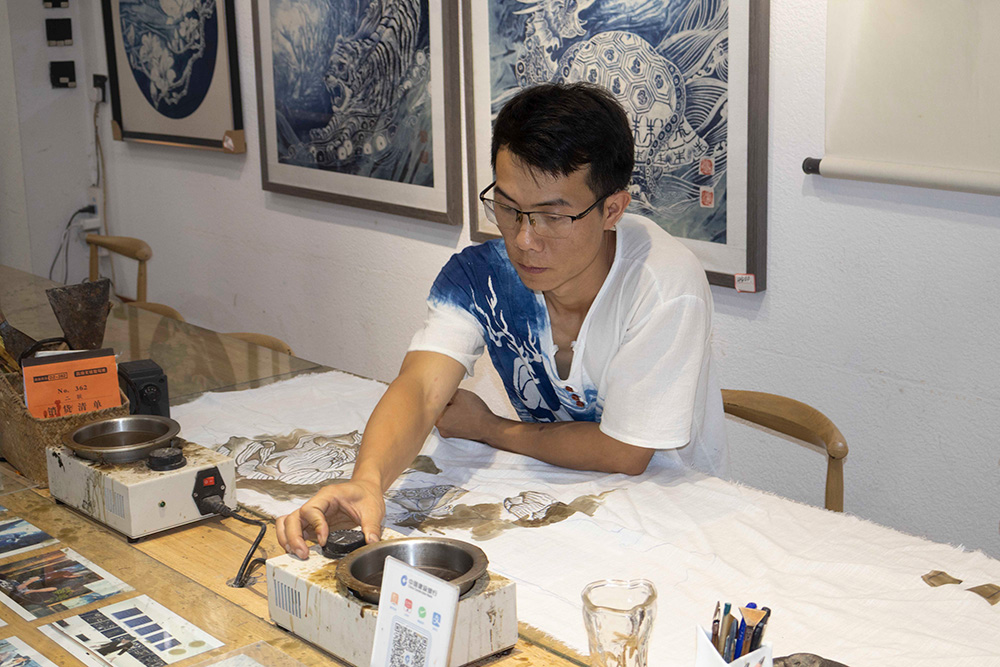

在参观精美的蜡染工艺品,“拾遗楚韵·启为创新”非遗调研团队在非遗传承人曾昭龙老师的带领下,走进蜡染的制作工作室,探寻蜡染的文化古韵之美。宽敞明亮的工作室摆着许多长桌,桌上摆着一张张白色的棉布,有的棉布上已经初步被画上了图案。这一张张长桌便是蜡染匠人们的工作台,进行点蜡的工作。湖南蜡染制作繁复精细,每一个环节都需要匠人的耐心,一幅蜡染作品的出世,需要经过预处理布料,点蜡,染色,去蜡和定型这4大步骤。选用的土棉布经过草灰水漂白洗净,晒干后用牛角捶打形成了长桌上的一块块白色的棉布。团队成员注意到其他的匠人师傅将布料平铺在桌面上,将蜂蜡置于金属容器,用加热器将其融化,手持铜蜡刀蘸取蜡液在布上勾勒图案。

图为蜡染匠人在进行融蜡准备再次进行点蜡。乐文俊 通讯员摄

当老师带领团队来到蓝靛染缸,曾老师讲到染色这步至关重要,初次浸泡需五至六天,取出晾干后呈现浅蓝底色。如需深蓝效果,则重复浸泡多次,不可心急。染色完成后,将布料投入沸水中煮蜡,蜡质融化浮出,用清水漂洗去除残留蜡液与浮色。晾干后,蓝白分明的花纹清晰显现,冰裂纹的纹理自然交错,最终完成一件兼具传统韵味与艺术美感的蜡染作品。

在参观完蜡染工作室回到展厅回廊并告别曾昭龙老师,调研团队成员为了进一步加深对蜡染的了解,访谈了当地的蜡染商店和前来购买的游客,以采访提问的方式,调查人们对湖南蜡染的认知度,以及通过直播的方式,让更多的人去了解湖南蜡染并喜欢上这项非遗技艺。通过收集情报和整理信息,团队向当地的商店反馈了游客和其它地区人民的建议,希望为蜡染的传承和保护贡献自己的一份力量。

调研团队来到了湖南凤凰古城,通过这次调研活动,收获颇多,不仅在调研中学习了解蜡染技艺,而且意识到非遗文化在未来发展需要更多人去学习传承。调研团队见证了蜡染传承人的匠人精神,深刻理解了蜡染技艺的文化底蕴。非物质文化遗产是华夏文明的“瑰宝”,不可间断的文化载体,“拾遗楚韵·启为创新”非遗调研团队希望通过网络和其它宣传途径,奉献自己的一份力量,让文化传承生生不息。

图为“拾遗楚韵·启为创新”非遗调研团队和曾昭龙老师的合影。乐文俊通讯员摄