淮北师范大学“童心筑梦”社会实践团队于7月16日至20日深入安徽省萧县,开展为期五天的“心理赋能+文化润心”留守儿童心理健康成长“三下乡”社会实践活动。

这支由7名计算机专业学生组成的团队,聚焦留守儿童心理发展与文化认同需求,通过心理健康筛查、团体心理辅导、红色故事沉浸式演绎、非遗剪纸体验等多元化活动,既系统评估留守儿童情绪管理与社交能力现状,更以专业力量搭建“心理疏导—文化浸润—社会支持”的全链条干预模式,推动心理健康服务与乡村文化振兴深度融合,让积极心态成为成长路上的“稳压器”,让传统文化化作心灵滋养的“营养剂”,为留守儿童全面发展注入青春暖流。

童心绘梦话心声,携手同行护成长

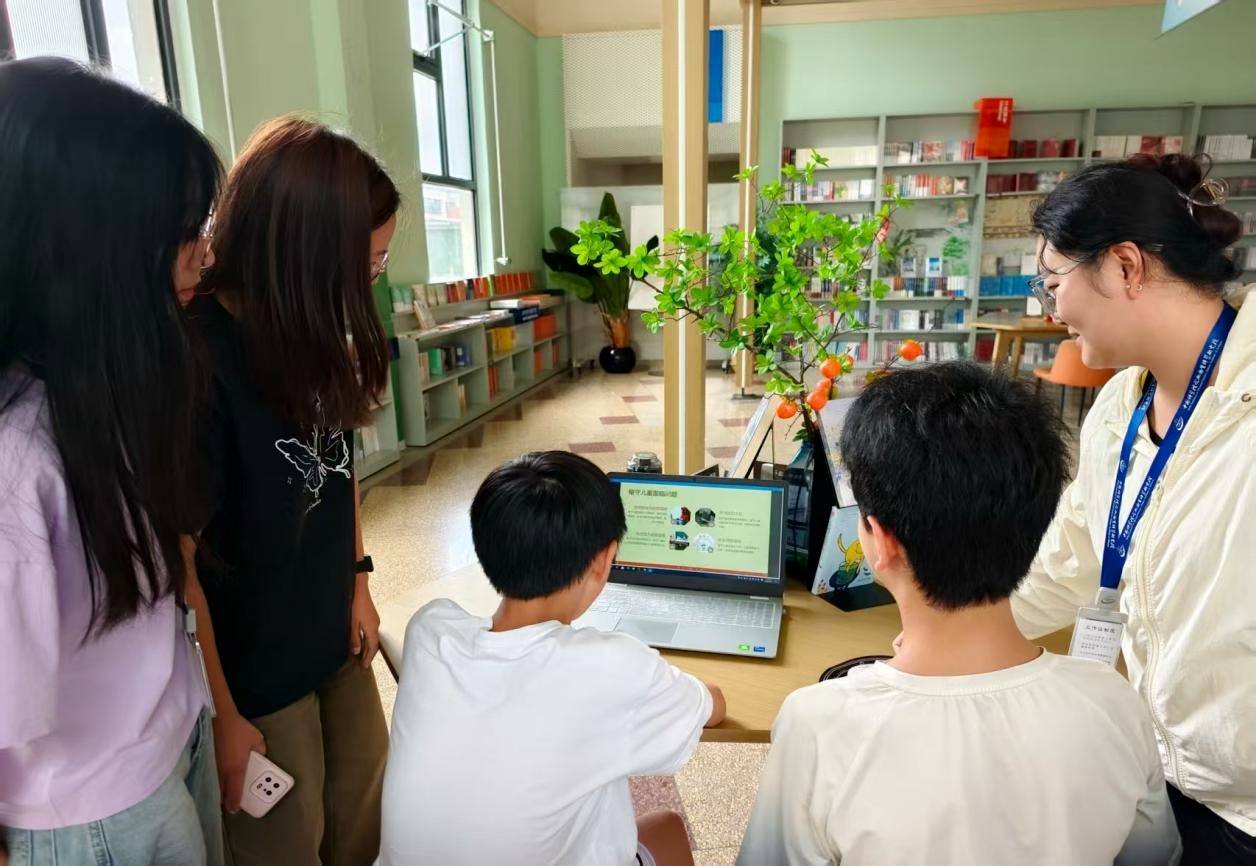

团队在村委会开启首场心理健康教育宣传活动。活动现场,团队成员充分发挥专业优势,创新性地将计算机技术与心理辅导相结合。他们开发的情绪识别小程序通过分析儿童绘画作品中的色彩运用和构图特征,为每位参与者生成个性化的心理状态评估报告。同时,志愿者们还精心设计了“数字故事会”环节,借助多媒体设备讲述生动有趣的寓言故事,引导孩子们认识并表达自己的情绪。活动结束后,团队在村委会设立了“心灵e站”数字互动平台。该平台包含匿名留言、在线心理咨询、成长日记等功能模块,孩子们可以通过村委会的终端设备随时与志愿者团队保持联系。团队负责人郑老师表示:“我们将定期远程维护系统,确保这个数字关爱平台长期有效运行。”团队后续将通过云端数据库持续跟踪孩子们的心理健康状况,为乡村留守儿童提供长效心理关爱服务。

图为团队对乡村留守儿童进行心理健康教育宣传。张莹莹摄

红史分享传薪火,童志队心共奋进

团队组织开展了一场别开生面的红色分享会,将党史传承教育融入生动的故事中,让孩子们和队员们一同感受革命精神的力量。分享会在当地社区活动中心举行,队员们提前布置好了场地。活动开始后,讲解员生动叙述战役历史,在讲解员的生动讲述中,那段硝烟弥漫的战役历史变得鲜活起来。在这片土地上,无数革命先烈为了新中国的成立,抛头颅、洒热血,谱写了一曲曲英雄赞歌。活动结束后,孩子们排着队走出活动中心,一路上还在兴奋地讨论着刚才听到的故事。他们纷纷表示,通过这次参观学习,知道了今天的幸福生活来之不易,深刻感受到了革命先辈的坚韧精神。队员们也聚集在一起,交流着各自的感受。队员小孙说:“革命先烈们太伟大了,我们一定要以他们为榜样,坚定理想信念,牢记初心使命。”夕阳的余晖洒在他们身上,仿佛为他们镀上了一层金色的光芒,也照亮了他们前行的道路。

图为团队为乡村留守儿童讲解红色历史文化故事。张雨轩摄

非遗剪纸润童心,能量礼包暖留守

在活动的最后环节,团队成员精心设计了灵璧剪纸体验活动,带领孩子们近距离感受这项传统非遗技艺的魅力。志愿者们首先通过生动有趣的讲解和示范,向孩子们介绍了灵璧剪纸的历史渊源和艺术特色。看到志愿者们手中翻飞的红纸转眼变成栩栩如生的图案,孩子们都睁大了好奇的眼睛,迫不及待地想要尝试。 在动手环节,团队成员分组指导孩子们进行创作。一个小男孩专注地剪出了五角星的形状,骄傲地说要带回家贴在墙上。活动现场充满欢声笑语,孩子们天马行空的想象力让传统剪纸焕发出新的活力。

活动接近尾声时,团队为每位孩子送上了精心准备的“心理能量包”。接过装有励志绘本和减压玩具的礼包,孩子们脸上洋溢着幸福的笑容。一个小姑娘紧紧抱着绘本说:“我晚上要读给奶奶听!”更让人感动的是,团队成员将活动中的精彩瞬间剪辑成视频,通过新媒体平台发布,真实记录了孩子们从腼腆到开朗的转变过程。

图为团队带领乡村留守儿童体验灵璧剪纸。王璐瑶摄

图为活动结束后团队成员合影留念。葛博昂摄

此次实践以国家心理健康专项行动为指导,构建了“心理韧性—文化认同—社会适应”三位一体的留守儿童赋能体系。一方面,通过心理健康干预,缓解了儿童因亲情缺失产生的孤独感;另一方面,将非遗剪纸与红色教育融入活动,以文化滋养心灵,以党史锤炼品格。当地村干部反馈:“活动填补了留守儿童情感空缺,这种‘心理+文化+红色教育’的模式值得推广。”未来,团队将持续跟进参与乡村留守儿童的心理状态,让温暖一直延续。

(通讯员 周君 孙佳敏 丁嘉敏)