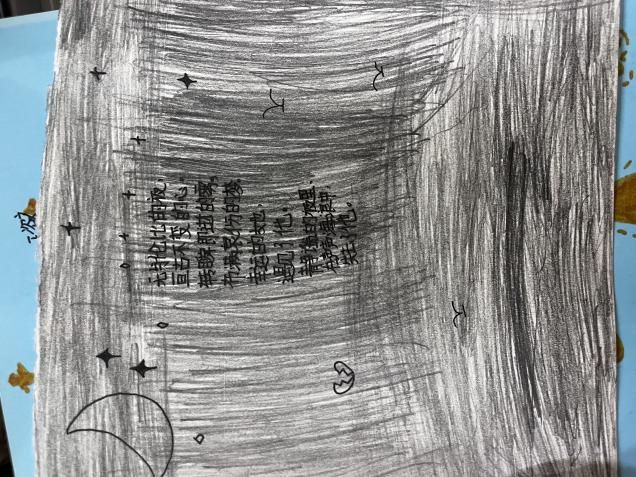

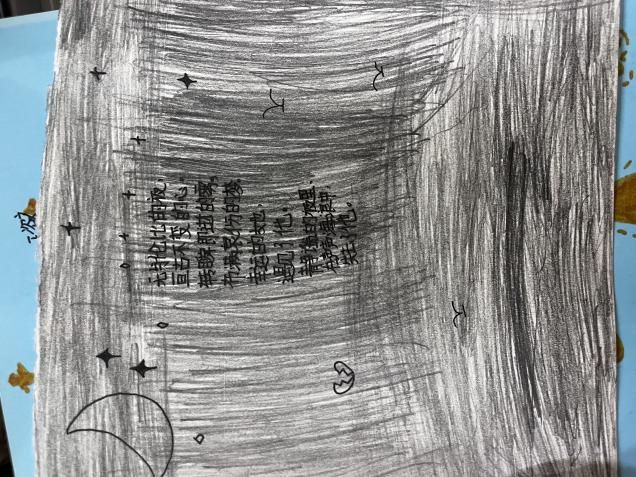

“在西平支教的日子里,我们曾组织绘画课堂,其中有一个学生叫佳豪,他的画总被黑线涂得密密麻麻。我感觉他或许藏着心事,但因心理知识储备不够,只能满怀担忧却无力给予专业帮助。”郑州大学国际学院支教团队成员李鹏宇回忆道。

佳豪同学的画作涂满黑线 焦佳悦摄

正是这份遗憾与思考,推动团队开始钻研儿童绘画与心理状态的关联,决心研发更科学的工具填补这一空白。一年后,这支团队带着自主研发的”童话心窗”AI分析系统重返校园,在郑州大学第一附属小学开展了一场特殊的心理健康公益活动,用科技为儿童心理守护开辟新路径。

西平支教的启示:画笔下的心理密码

去年7月,在西平县小学支教的20天里,团队成员每天都会收到孩子们各式各样的画作。”通过观察这些画,我们发现孩子们的画差别挺大的——有的画得满满都是阳光和笑脸,有的画里却总带着点说不出的沉闷,当时我们只能根据经验做简单判断,很多潜在问题可能被忽略了。”团队技术负责人刘俊言说。

正是这段经历,让她们决心打造一个更科学、更普及的心理筛查工具。”童话心窗”系统应运而生,通过AI分析儿童画作,助力洞察其背后的心理状态。

支教团队成员为小同学开解情绪 焦佳悦摄

科技赋能:从人工观察到AI筛查

7月1日清晨,郑州大学第一附属小学的活动现场刚布置完毕,五年级学生翼阳就坐在画纸前专注创作。他的画作是“一座没有门窗的房子”,经扫描“童话心窗”系统的屏幕上弹出分析结果,清晰标记出“封闭感强烈”的情绪特征。“去年在西平,全靠老师一点点积累经验来判断孩子的情绪,难免有疏漏;现在有了AI助力,几分钟就能生成专业分析报告,效率和精准度都提高了不少。”团队成员李想指着系统界面上的特征比对图谱介绍道。

活动中,一位母亲捧着女儿的画作轻声叹气,画纸上反复出现的尖角图案让她满脸担忧。团队心理指导老师刘芳结合系统分析耐心解释:“这些图案确实提示孩子可能存在情绪紧张,但您别过度焦虑。”她一边调出西平支教时的相似案例记录,一边给出建议,“我们可以从日常陪伴入手,多和孩子聊聊学校生活,观察她的情绪变化,慢慢引导她表达内心感受。”从人工经验到智能辅助,科技让心理关怀既有专业支撑,又不失温度。

延续与创新:从乡村到城市的心理守护

与去年单纯依靠教师观察不同,今年团队建立了完整的服务闭环:现场作画、AI分析、专业建议、后续跟踪。她们还特别设置了”西平模式”对照组,将今年城市儿童的画作与去年乡村孩子的作品进行比对分析。“有趣的是,城市儿童更多表现出学业压力,而乡村孩子则更多反映亲情缺失。”团队负责人焦佳悦说。这些发现将为下一步系统优化提供方向。

未来规划:让科技温暖更多童心

团队计划于今年8月重返西平县等乡村地区,在当地学校开展“童话心窗”系统的试验应用并逐步推广。“希望通过技术落地,让更多有心理需求的孩子能被及早发现、及时帮助。”团队成员李芊雨说。

团队指导教师郜蕾指出:“这个项目最可贵的地方,在于它构建了一套从实践中来、到实践中去的完整价值链条。最初在西平支教时,团队从孩子们的画作中敏锐捕捉到心理需求与专业支持不足的矛盾,这份来自一线的实践发现成为研发的起点;随后团队潜心攻关,将支教中的观察与思考转化为‘童话心窗’这一科技产品,实现了从问题到解决方案的突破。而如今带着系统重返乡村、走进校园开展试验与推广,正是用技术成果反哺实践场景,让科技真正服务于最初发现的需求。这种‘实践痛点—科技研发—落地应用—迭代优化’的闭环,正是良性循环的鲜活写照。”