山海同脉 侨韵共生:福建师范大学“山海侨韵探脉队”开展暑期三下乡社会实践活动为深入挖掘侨乡文化内涵,探索侨文化传承创新路径,助力“赓续中华文脉”在实践中扎实落地,2025年8月7日至10日,福建师范大学“山海侨韵探脉队”赴福州福清、泉州晋江两地,通过走访侨村古厝、探访侨批馆博物馆、对话侨界群众等形式,开展暑期“三下乡”社会实践。

踏访侨迹:古厝侨楼里的山海记忆8月7日,实践队首站走进泉州晋江梧林古村落,在南洋风格侨楼群中探寻文化密码。队员们用卷尺测量雕花廊柱、用相机记录“燕尾脊+罗马柱”建筑融合奇观,了解侨胞“下南洋打拼、携技艺归乡”的往事。队员们一边记录建筑细节,一边聆听村民讲述侨厝背后的家族故事。

图为晋江梧林侨厝 陈怡茜摄

在福清利桥古街,实践队重点探访荷园古厝与华侨影剧院。这里侨厝建筑与西洋教堂交错,海丝商贸文化与华侨精神在光影间流淌。从侨捐公益建筑的砖石肌理到侨村街巷的生活气息,实践队用镜头与笔记,为数栋侨厝建立起“建筑档案”,让沉睡的侨迹重新“开口说话”。

解码侨批:书信博物馆中的家国情怀8月8日,在晋江侨批馆,队员们围站在泛黄的侨批前,听讲解员讲述“批脚”跨洋递送书信的艰辛。实践队不仅参观侨批文书,还专访了侨眷老人,记录下“父亲的侨批藏在枕头下,夜夜翻看盼归期”等动人故事。

图为实践队员访谈当地居民 余诗雨摄

在福清华侨博物馆,队员们聚焦侨胞反哺史:从早期侨商的创业账本到现代侨企的捐赠证书,实物展品串联起“爱国爱乡、敢拼会赢”的华侨精神。“侨胞不仅寄钱回家,更带回了理念与希望。队员们在调研报告中写道,这些故事值得被更多年轻人看见。

图为实践队员采访侨乡博物馆工作人员 陈俏颜摄

对话侨乡:街巷校园里的传承新声从居民口述的侨厝往事,到学生分享的家族记忆,实践队员们用录音笔记录下每段鲜活讲述,用笔记本细致标注建筑细节与情感故事。这些带着生活温度的素材,让侨乡文化从书本上的文字变成可触摸的记忆。队员们谈到,福清之行带来深刻启示:侨乡文化的传承不能仅停留在建筑保护的层面,那些藏在街巷里的生活印记、流淌在家族中的口述故事,才是维系文化根脉的情感纽带,更是让华侨精神代代相传的鲜活载体。

凝聚微光:实践路上的文脉续章通过“实地调研+人物访谈+创新实践”,实践队梳理出侨乡文化传承的三重路径:以数字化技术保护侨厝侨批,用文创研学激活文化价值,靠青年参与构建传承网络。社会实践过程中,队员剪辑侨乡文化宣传视频、设计相关文创产品、形成两地侨乡文化调研报告、积极推广华侨故事。队员们表示,侨乡文化的生命力,既藏在古厝的雕梁画栋里,也活在当代人的创新实践中。

青春与传统的相遇,让文脉赓续有了新可能。此次双城实践不仅加深了对“侨乡精神”的理解,更让队员们坚定了信念:青年当成为文化传承的“火种”,让跨越山海的侨情乡愁,在新时代绽放更持久的光彩。

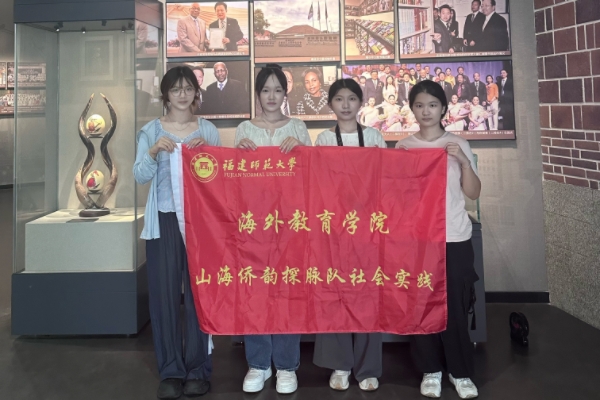

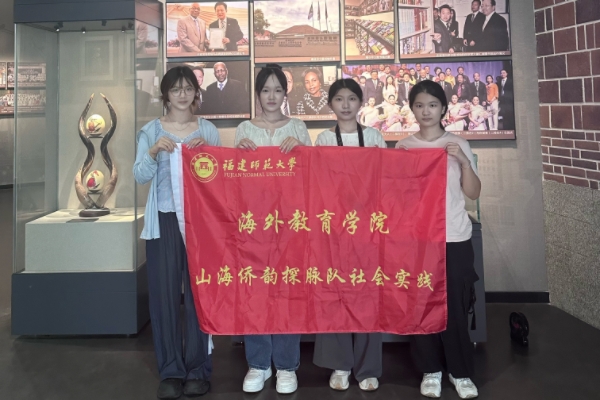

图为实践队员合照 陈怡茜摄