习近平总书记曾寄语新时代青年:“青年由磨砺而出彩,人生因奋斗而升华。”广大乡村地区尤其是部分偏远地带,因父母外出务工导致的“留守儿童”现象依然存在,他们在成长过程中缺乏情感陪伴和教育资源支持。如何为这些孩子送去温暖与关爱,始终是社会关注的重要课题。

为响应国家关于“关爱留守儿童”的号召,推动高校服务乡村教育振兴,西安建筑科技大学“情暖童心”返家乡支教团于2025年7月15日赴陕西省西安市周至县司竹镇南淇水小学开展暑期“三下乡”社会实践活动。

图为南淇小学校门门口

在进行科普知识之前,志愿团队首先为孩子们分发小零食来拉近他们的距离,缓解孩子们紧张的情绪。在此过程中志愿者们渐渐发现,这些孩子有着不属于年龄的懂事和沉默。他们渴望倾听、渴望被关注。

团队成员不仅为孩子们带来了丰富多彩的课堂内容,更将“好校长、好老师、党的好政策”带入教室,让孩子们在知识启迪中感受温暖与希望。志愿者用讲故事、互动的方式,向孩子们讲述国家近年来在教育、医疗、乡村发展等方面出台的好政策,帮助他们感知自己所处的美好时代。

图为志愿者进行知识科普

非遗,是流动在指尖的文化记忆,是写在孩子眼里的惊叹与热爱。为激发孩子们对中华优秀传统文化的兴趣,志愿团队特别开展了“非遗+手工”特色课堂,以“体验式+创作式”的方式,在科普非遗知识的基础上,让孩子们在动手实践中触摸传统之美。课堂上,志愿者们准备了钻石贴画、彩绘图案、手工黏土等材料,引导孩子们一边了解非遗技艺的背景故事,一边参与其中。

图为孩子们的创作成果

在支教实践过程中,志愿者们通过前期调研与日常交流逐渐了解到,这些孩子中大多为“留守儿童”。于是,支教团特别设计了“心灵对话”主题活动,用心愿便利贴、小小心事箱等形式,搭建起孩子与世界的情感桥梁。

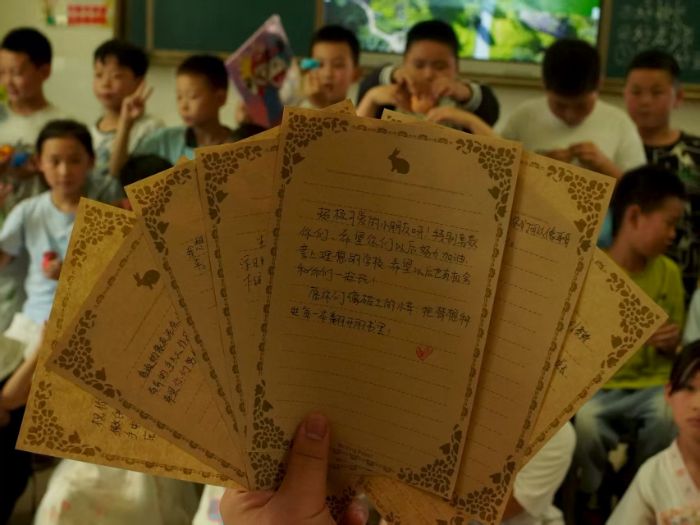

孩子们在“愿望卡”上写道:“我想当兵,今天我收到了许多赞赏,感谢我的大学生支教老师。”“我长大后想当一名老师,中国就是最好的国家。”与此同时,志愿者们也为孩子们写下了一张张温暖的留言纸条:“希望你们以后努力学习,考上理想的学校!”“希望你们像哥哥一样健康。”……这场心灵的双向奔赴,不仅治愈了孩子也让志愿者们在倾听与陪伴中,深刻体会到教育的温度与成长的意义。

图为志愿者给孩子们的话

短短几天的支教时光悄然落幕,但这场心与心的相遇,早已在每个人心中留下深深印记。对孩子们来说,这是一次充满欢笑与启发的夏日记忆。他们学会了动手创作、勇敢表达,认识了传统文化的魅力,学会了与情绪对话,在故事中感受到信仰的力量。更重要的是,他们感受到来自陌生“老师”们真诚的关心与陪伴,这份爱与温暖会在他们的成长之路上悄然陪伴、默默发光。对志愿者们而言,这不仅是一场知识的传递,更是一场生命的对话。他们不仅是传道授业的支教者,更是倾听者、记录者与成长者。他们从孩子天真的笑容中汲取力量,从村庄的宁静中反思自我,从一次次教学与陪伴中,重新理解了教育的本质与青年的责任。

支教的意义,从不止于课堂的结束,也不止于几张合影的定格。它更在于一次心灵的震动,一场价值的实践,一段青春的叩问。或许一次行动无法立刻改变世界,但只要愿意从小小的温暖出发,就能点亮微光,照亮童心。