导语:2025年7月23日至30日,安徽大学赴寿县“返家乡”专项主题暑期社会实践重点团队团循着楚风汉韵,回到千年古城寿县,展开“返家乡”专项主题暑期社会实践活动。团队以“浴火承楚韵,青春灼其华”为口号,围绕“文化遗产保护传承与乡村振兴融合路径”展开深度调研。团队走进安徽楚文化博物馆、寿县古城四城门、孔庙、报恩寺、张士宏豆腐宴非遗传承馆和安徽八公山泉豆腐文化旅游有限公司,通过志愿服务、问卷互动、访谈、短视频创作。

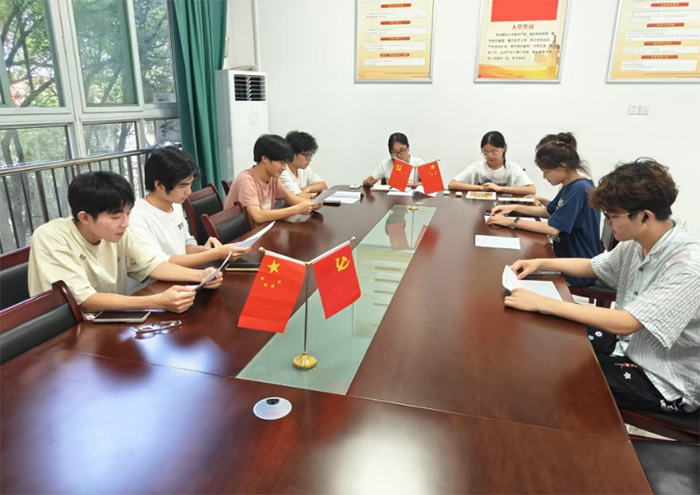

(上图为实践团队员开会进行准备活动和明晰注意事项)

等方式,解码楚文化、豆腐非遗技艺等文化遗产的当代表达,探寻文化资源如何转化为县域经济新动能。此次实践既是一次青年与历史的对话,也是一堂“文化+科技+产业”的乡村振兴现场课,为寿县文旅融合升级贡献青春方案。

(一)安徽楚文化博物馆实践:在文物与青春的对话中传承文明 7月23日至25日,安徽大学赴寿县“返家乡”专项主题暑期社会实践重点团队的成员们,走进安徽楚文化博物馆,以志愿服务为契机,沉浸式探寻楚文化的深厚底蕴。

(上图为团队成员与安徽省楚文化博物馆工作人员代表合影)

抵达博物馆后,团队首先采访了工作人员代表,在团队成员张恒撰写的新闻稿的帮助下,队长李瑶对博物馆在文物保护、旅游开发、文化传播面临的机遇与挑战方面进行了详细的提问。“我们通过线下展览、线上数字展厅和研学活动吸引访客,尤其是‘楚风汉韵’主题展,结合实物与多媒体,让游客直观感受寿州作为楚国都城的历史地位。”工作人员回答道。实践团成员俞士玲和杨玚对采访进行了全过程拍摄记录,其他成员则认真聆听工作人员代表的发言,结合自身专业所学,为博物馆的发展积极建言献策。

随后,团队成员化身志愿者,投入到展厅服务中。“楚文化陈列”展厅,包含“立国江汉”、“东进江淮”、“徙都寿春”、“楚韵悠长”四个单元,青铜鼎群纹饰精美,成员们引导游客有序参观,讲解器物背后的礼乐故事。“寿县文明史陈列”区,楚简陈列整齐,展现寿县从古至今的历史变迁;“寿春寿文化”展厅,以“寿”为核心,展示寿县民俗、信仰等文化特色。在志愿服务间隙,团队成员还纷纷作为参观者进入展厅,解读简文里的楚地往事。

(上图为团队成员参观楚文化博物馆陈列的城墙瓦片)

青铜鉴古今,竹简载春秋,学子以此契机破译文明密码,让楚韵在青春注脚下,流淌成跨越千年的文化新篇。

(二)寿县图书馆实践:问卷与互动中的楚文化民心探寻 7月26日,团队走进寿县图书馆,以发放问卷调查、开展文化互动游戏的方式,探寻群众对楚文化的认知与期待,为寿州文化传承收集第一手民意数据。

(上图为实践队队员们与图书馆馆长的合影)

寿县图书馆的主楼以“豆腐”为设计母题,建筑外立面以青灰色清水混凝土为主,恰似豆腐的素雅色泽;多个立方体块错落组合,暗合豆腐切割与堆叠的工艺意象,呼应着寿县“豆腐发源地”的历史身份。馆藏中不乏楚文化相关典籍与地方文献,团队抵达后,先与图书馆负责人交流,了解馆藏中的楚文化资料。

26日下午,图书馆门口的小广场上热闹起来。实践团全体成员带着提前设计好的“寿州文化调查问卷”,向过往游客介绍调研目的并询问“您知道寿县古城墙与楚文化的关系吗?您平时通过什么渠道了解家乡历史?”团队成员一边引导填写,一边细致记录受访者的补充意见,当天下午共回收有效问卷近100份。一旁的团队成员俞士玲举着相机,捕捉着答题群众的认真神情。

(上图为成员进行问卷调查活动)

在一天的活动中,团队不仅收集到不同年龄、职业群体的人们对楚文化的认知程度与传播需求,更通过互动让更多人关注家乡文化。

(三)寿县古城墙以及四城门(宾阳门,定湖门,通淝门,靖淮门)实地调研:青春守护千年城垣 为深入了解中国古代城市防御智慧与文化遗产保护现状,2025年7月27日至28日,安徽大学赴寿县“返家乡”专项主题暑期社会实践重点团队一行人,赴寿州古城,开展了古城墙专项调研活动。团队徒步丈量古城墙,实地探访四座百年城门,解码这座“地下博物馆”的军事与防洪密码。

寿县古城墙始建于宋代,是中国现存保存最完好的七座古城墙之一,也是全国重点文物保护单位。实践团成员以“徒步+记录”的形式,沿全长7147米的古城墙展开系统性考察。重点聚焦宾阳门(东门)、定湖门(西门)、通淝门(南门)、靖淮门(北门)四座历经沧桑的主城门,通过拍摄与文字记录,详细考察了城门的结构特征、砖石材质、瓮城布局及历代修缮痕迹。

通过实地考察,队员们深入理解了四座城门的独特功能与文化寓意:宾阳门取“迎宾朝阳”之意,是古城迎纳祥瑞的象征,其瓮城结构精巧,展现了古代军事防御的前瞻性;定湖门直面烟波浩渺的寿西湖,历史上肩负防洪重任,墙体可见清晰的水位线刻痕,是研究古代水利工程的活化石;通淝门连接淝水古战场,门洞内车辙深嵌,见证千年商旅往来;靖淮门雄踞淮河要冲,城墙内外双重瓮城设计,凸显其军事要塞地位,至今仍发挥着汛期防洪的关键作用。

(上图从左到右分别为宾阳门、定湖门、通淝门、靖淮门)

调研期间,团队累计拍摄影像资料300余份,撰写调研笔记万余字。队长李瑶表示:“这次实践让我们跳出课本,真切感受到中国古代城防体系的伟大。我们将整理调研报告,提出‘数字化保护+文旅融合’的创新建议,助力寿县古城墙保护。”

脚踏青砖,手抚斑驳。此次古城墙之行,不仅是一次文化寻根,更是一堂生动的文化自信课。

(四)孔庙与报恩寺实地调研:叩响圣殿心扉 7月29日,团队一行人怀着对家乡文化的深厚情感,先后参观寿县孔庙和报恩寺。

寿县孔庙——这座始建于唐代、历经沧桑的儒学圣地,肃穆的大成殿、斑驳的石碑、承载着无数文人学子梦想的泮池,让队员们深刻感受到儒家文化在家乡土地上的绵延不息。团队成员纷纷表示:“站在大成殿前,仿佛能听到历史的回响,体会到‘尊师重道’的千年传承,这不仅是书本上的知识,更是活生生的文化现场。”

(上图为孔庙大门)

在报恩寺,这座始建于唐代、重建于宋代的千年古刹,团队成员则领略了佛教文化与古代建筑艺术的完美融合。其中,实践团重点考察了寺内著名的宋代泥塑十八罗汉、唐槐宋碑等珍贵文物,并对大雄宝殿独特的建筑结构进行了细致观察。团队成员杨玚站在报恩寺内千年银杏树下感慨道:“报恩寺不仅是宗教场所,更是一座古代艺术宝库,其建筑、雕塑、碑刻都蕴含着丰富的历史信息,是研究宋元时期江淮地区文化艺术的活化石。”

(上图为报恩寺内院)

孔庙承载着儒家的文脉精神,报恩寺展现了古代工匠的智慧,它们共同构成了寿县历史文化的筋骨与血肉。传承和弘扬这份文化遗产,青年学子责无旁贷。

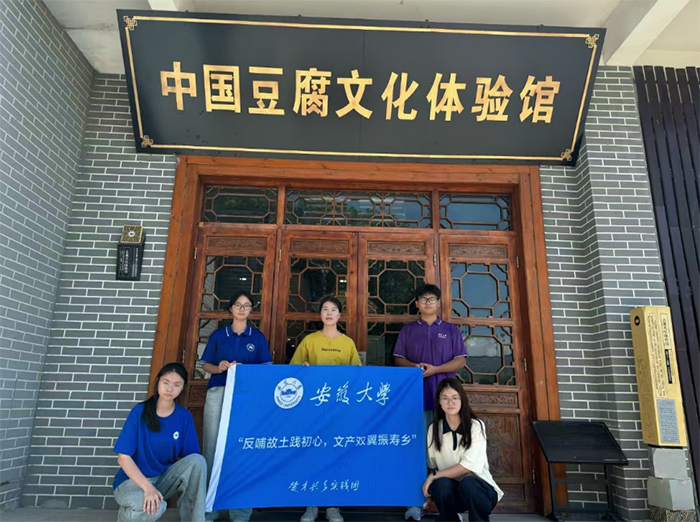

(五)从非遗老手艺到产业新篇:寿州豆腐的传承探寻 7月30日,安徽大学赴寿县“返家乡”专项主题暑期社会实践重点团队,先后来到张士宏豆腐宴非遗传承馆和安徽八公山泉豆腐文化旅游有限公司,在豆香氤氲中探寻寿州豆腐文化的千年脉络。

(上图为团队成员与国家非遗传承人张士宏先生合影)

在张士宏豆腐宴非遗传承馆,国家级非遗项目(寿县豆腐传统制作技艺)传承人张士宏早已备好古法工具。“做豆腐,最讲究‘水’与‘磨’,咱寿县的泉水和老石磨,才能出这一口鲜。”他指着院中的青石磨说。团队成员们轮流上前体验:双手扶住磨柄,随着石磨缓缓转动,泡好的黄豆与泉水在磨盘间交融,渐渐化作细腻的豆糊。团队成员在经过尝试后,对这份传统工艺多了份敬畏。

张士宏老师还特意展示了豆腐宴的几道经典菜品:“牡丹豆腐”如白玉透雕、“银鱼豆腐羹”似琼浆凝脂、“菊花豆腐”细如发丝体现精湛的刀工、“刘安炼丹”透露人生充满酸甜苦辣咸的哲理、“时苗留犊”歌颂清白做人做事的高尚品德……每一道菜品都透着对食材的极致理解。“做豆腐宴,既要守古法,也要随时代变。”这是张老师对豆腐宴的要求与追求。

(上图菜品从左往右依次为牡丹豆腐、银鱼豆腐羹、菊花豆腐、刘安炼丹、时苗留犊、乾隆豆腐)

随后团队成员转至安徽八公山泉豆腐文化旅游有限公司,负责人李景红带着团队成员走进生产区。透过玻璃隔断,自动化生产线正有序运转,筛选后的黄豆经浸泡、研磨、煮浆等工序,逐渐凝结成块。“这条生产线保留了传统‘点卤’的关键步骤,但在前处理环节实现了自动化,既保证口感,又提高了效率。”李景红老师指着设备介绍。团队成员们一边听老师介绍,一边结合专业知识与负责人探讨“现在电商渠道占比多少?”“或许可以通过‘文化+电商’的模式,让八公山豆腐的故事随产品一起走出去。”

(上图为团队成员与安徽八公山泉豆腐文化旅游有限公司负责人李景红老师合影)

从古法石磨,到自动化生产线,一天的实践串联起寿州豆腐文化的过去与现在。这份来自青春的关注与行动,正让千年豆香在新时代的土壤里,生长出更绵长的传承脉络,为乡村振兴中的文化赋能写下生动注脚。

此次寿州之行,安徽大学“返家乡”专项主题暑期社会实践重点团队遍访寿州历史遗迹、楚文化博物馆与豆腐工坊,于楚风汉韵与豆香中领悟“传承”的真谛——它凝于古城砖瓦的智慧,淌于石磨转动的匠心,更系于新时代青年肩头重燃的千年文脉火种。实践揭示:寿州文化是鲜活可触、可与之对话的灵魂;乡村振兴是将非遗推向市场、将历史融入旅游、将青年创意注入乡土的切实行动。展望未来,团队将以数字技术为桥、青年创意为帆,助力寿州文化走出展柜走出典籍,融入鲜活场景与广阔传播空间,让千年文脉在乡村振兴中持续流淌,让青春力量为文明传承永续赋能!

通讯员 段仁豪 王志伟