两千多年前,峡江两岸的集体劳作中,锣鼓师傅们击鼓敲锣、边唱边舞,为辛劳的人们提神解乏,让单调的农事变得热闹起来,这便是薅草锣鼓的由来。如今,这项古老的民间艺术已成为省级非物质文化遗产,承载着独特的巴楚韵味。

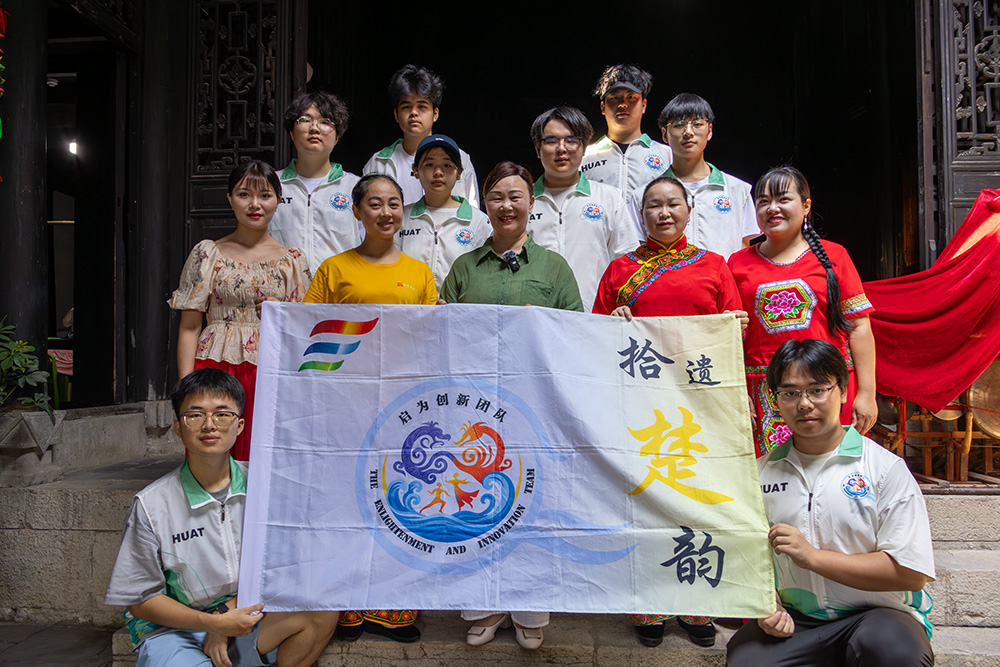

7月8日上午,湖北汽车工业学院“拾遗楚韵·启为创新”非遗调研团队来到屈原祠,亲身感受了这份穿越百年的文化魅力。在祠内的小型舞台上,几位身着传统服饰的艺人依次就位,鼓槌落下、铜锣敲响的瞬间,清脆激昂的节奏便打破了祠内的宁静。领唱者一开嗓,悠扬的曲调便随之而出,质朴的歌词里满是往昔农耕生活的印记。尽管场地不大、观众不多,但艺人们的每一个动作、每一句唱腔都饱含深情,将传统艺术的韵味展现得淋漓尽致,团队成员们还欣赏到了经典曲目《渔夫戏蚌》的表演。

表演结束后,调研团队有幸采访到了非遗传承人罗留英老师。罗老师不仅分享了自己跟随祖辈学习、传承这项技艺的小故事,还讲述了薅草锣鼓在当下的传承现状。她提到,这些年自己一直努力让更多人认识和喜爱薅草锣鼓,也收了不少徒弟,但年轻人对传统文化的关注度不够,还是让这项遗产面临着传承的压力,她真心希望能有更多人愿意接过这份热爱,让这些歌谣能一直传唱下去。

这次调研让团队成员们深受触动,大家深刻感受到,薅草锣鼓里藏着的不仅是过去的劳作记忆,更是古峡江居民对美好生活的向往。它见证了巴楚文化的交融,也连接着三峡地区的文化脉络。作为青年一代,大家都希望能为这份文化的传承出一份力,让这穿越百年的号子在新时代依然能焕发光彩,而不是慢慢变成老人们口中“消失的过去”。