三下乡·青春纪实——耕云志愿再赴元阳:梯田作课堂,童心种希望

2025年7月10日-18日,云南师范大学地理学部耕"云"支教团第三次启程,带着知识与爱心走进红河哈尼梯田元阳县新街镇的胜村村寨和全福庄村寨。28名志愿者在这片千年农耕文明土地上,以新时代青年的热忱与担当,与140名乡村儿童相伴,共赴一场知识与欢乐的暑期盛会,续写哈尼梯田上的教育故事。

耕"云"支教团秉承实践育人理念,充分发挥地理学科特色,将哈尼梯田生态智慧融入课程,以"双村寨并行"(胜村、全福庄中寨)模式开展志愿服务。团队精心打造特色课程,为当地学生开启了一场融合传统智慧与现代知识探索之旅。

梯田生态课堂:地理人以乡土为书的赋能实践

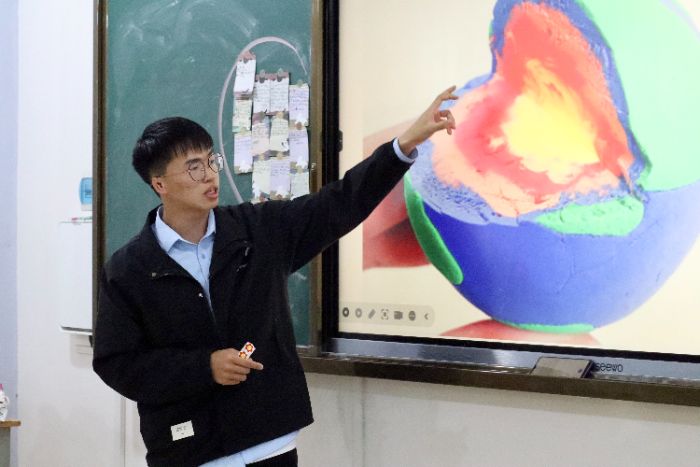

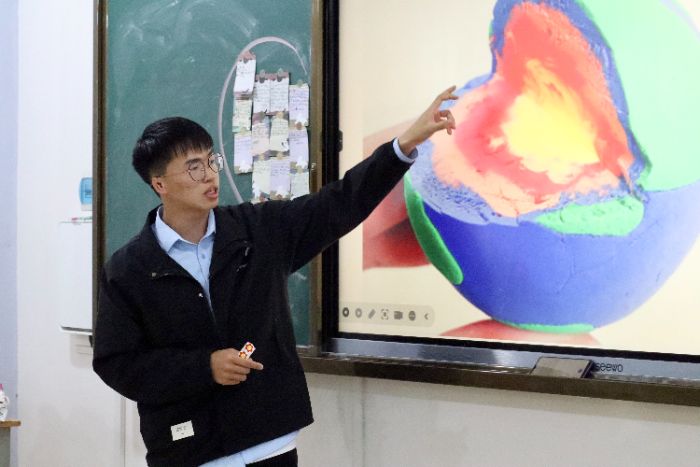

“梯田生态课堂”的支教,从不是刻板的“授课”。孩子们在《稻花香里说哈尼》中解密水稻生长,于《云雾织锦》里探索梯田的气候规律与农耕智慧;从《民族之韵》体验传统节日与哈尼族风情的文化魅力,借《小小探险家》用粘土拼出家乡与世界的轮廓;更在《小手探三农》化身“镇长”和“投资人”,为乡村的未来出谋划策……互动式学习悄然唤醒他们对这片土地深层认知。

孩子们用画笔记录梯田的四季,用泥塑勾勒心中的地图,用童言童语讨论“怎样让梯田不生病”。有人发现水循环的奥秘,有人为哈尼族节日设计“新习俗”,还有人认真写下“不浪费粮食”的约定。这不仅仅是一堂堂课,更是一场关于传承与未来的对话。当孩子们指着梯田说“这是我们的宝藏”,——传承的根系扎进土壤,守护的种子已然悄悄发芽。

小小博物志:从山水到人文的探索之旅

从废旧纸板变身创意插花的环保实践中,孩子们领悟了“变废为宝”的智慧;仰望天空,云朵的形状和火烧云的绚烂,解码了气象与梯田生态的紧密联系;在“河流争霸赛”和水循环实验中,触摸到了江河的脉搏与自然的永恒法则;透过中国传统色彩的斑斓画卷,他们用青花瓷盘和泥塑梯田,描绘出文化与自然的交融之美;而中医草药的芬芳与穴位的奥秘,则让他们懂得了“天人合一”的古老智慧。

这段旅程不仅让孩子们收获了知识与技能,更在他们心中种下了敬畏自然、传承文化的种子,让哈尼梯田的山水人文成为他们成长中最生动的课堂。

安全与健康:为成长系上隐性的翅膀

志愿者们以游戏为舟,载孩子们驶向自我认知的港湾:孩子们不仅学会了科学用眼的方法,还了解了青春期身体变化的秘密;在情绪管理的课堂上,他们掌握了调节心情的小窍门;足球场上的奔跑与配合,让他们体会到团队协作的快乐;而语言表达课程则教会他们如何用温暖的话语传递善意。这些生动有趣的教学内容,丰富了孩子们的知识储备,亦在他们心中播下了自尊自爱、关爱他人的种子,成长之路就是一条阳光之路。

梯田边的告别:童心与成长的双向奔赴

“老师,你们下次还来吗?”离别的追问里,满是孩子们的不舍。九天里,孩子们用泥塑捏出地理模型、追着塞来野花、课堂上齐声应答地理知识的瞬间,成为志愿者心中最温暖的记忆。志愿者朱琳仪感慨:“孩子们的眼睛像梯田里的水一样清澈,他们让我明白教育是共同成长。”志愿者李露佳坦言:“本想带他们看山外世界,却被这片土地教会更多——他们的朴素热情让我懂得,善意无需刻意准备;举着小花奔跑的样子让我明白,快乐可以如此简单。”这场相遇中,学习的不只是孩子。

在哈尼梯田这片神秘的土地上,耕"云"支教团以专业为"梯"、情怀为"田",架起留守儿童看世界的桥梁。志愿者们虽无法以一己之力推动乡村教育生态的深刻变革,却在教育与守护的融合中,以持续的地方互动书写着成长与希望的故事。这场青春接力既让云师学子读懂中国乡土,又为世界文化遗产保护注入新活力。知识传递间,每一朵"云"终将化作润泽梯田的甘霖,在祖国大地上谱写动人的青春华章。