在湘西凤凰古城的青石板巷深处,非遗技艺如沱江之水般流淌不息,承载着千年的文化记忆。银饰锻制、蓝印花布、蜡染技艺,这三项国家级非物质文化遗产,在传承人的坚守与创新中焕发出新的生命力,成为连接过去与未来的文化纽带。

走进凤凰古城,叮叮当当的敲击声如清泉般悦耳,那是国家级非遗传承人麻利明正在锻制银饰。在他的工作室里,凤冠、项圈、手镯等银饰熠熠生辉,纹样繁复如星辰密布。麻利明以火为魂、以锤为笔,将苗族古歌中的神话场景镌刻在方寸银片上。他的作品《百鸟朝凤》银冠,上千片银羽拼接而成的凤凰羽翼,展现了三十多道工序的精湛技艺。麻利明不仅守护传统,更通过抖音直播、文创产品开发等方式,让银饰锻制技艺走进现代生活,吸引年轻一代的目光。他说:“手工的温度,是机器永远替代不了的。”

离开银饰工作室,沿着沱江畔行走,蓝印花布的清香扑面而来。国家级非遗传承人刘新建的传习所内,阳光透过雕花窗棂,洒在素布上浮现的蝴蝶、石榴纹上。刘新建以花版为媒,用防染浆和蓝靛染缸,创造出深邃的“凤凰蓝”。他的作品《湘西百景》将吊脚楼、苗族银饰等地域元素融入传统纹样,用靛蓝深浅渐变模拟沱江晨雾。刘新建走遍湘西村寨,学习古法制靛,复原失传的“四缬”技艺。他的蓝印花布不仅亮相巴黎非遗展,还通过文创产品走进日常生活。他说:“老祖宗的技艺不能丢,但要让现代人看到它的心跳。”

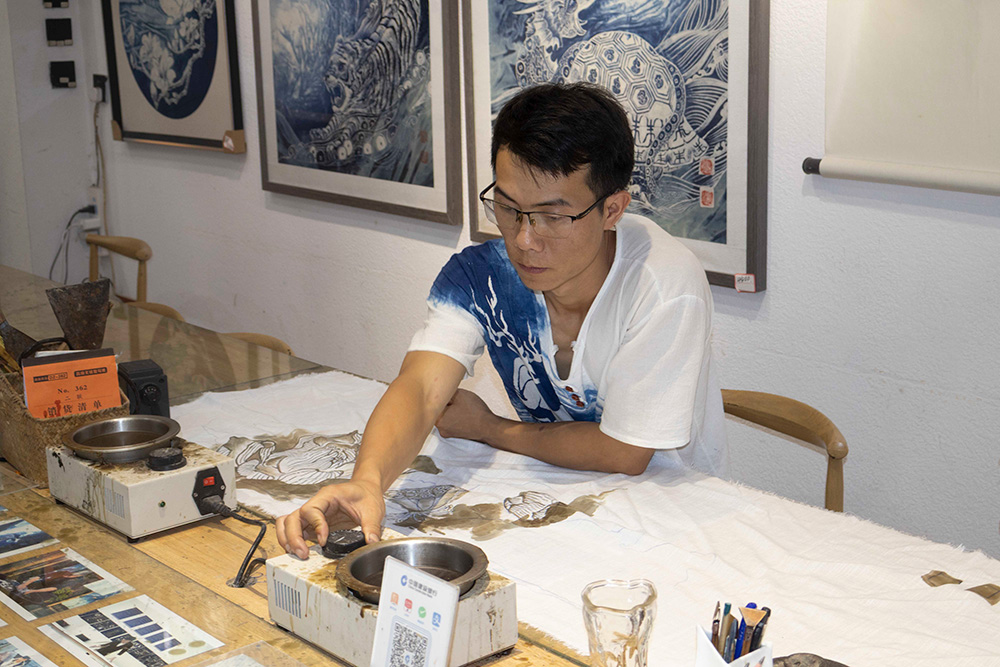

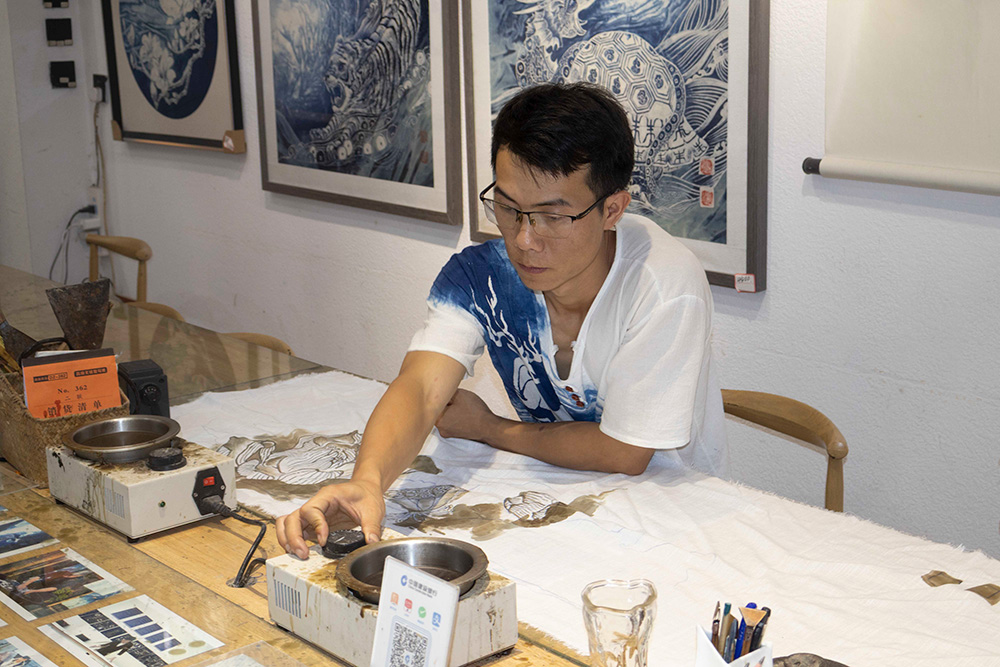

继续前行,蜡染技艺的清香引领我们来到曾昭龙老师的工作室。曾昭龙以蜡为笔,以靛为墨,在白色棉布上勾勒出苗家的图腾与山水花鸟的意象。蜡染的独特之处在于“冰纹”,这些不可控的裂痕让每一幅作品都独一无二。曾昭龙将传统图纹与现代审美结合,设计出围巾、背包等文创产品,并通过社交媒体吸引年轻粉丝。他说:“蜡染不该只在博物馆里,它应该走进生活,成为年轻人愿意佩戴、使用的时尚元素。”

暮色渐沉,凤凰古城的非遗技艺在光影中显得格外动人。银饰的流光、蓝印花布的深邃、蜡染的冰纹,共同编织出一幅湘西文化的绚丽画卷。三位传承人以各自的匠心与创新,让非遗技艺不再是静止的遗产,而是鲜活的文化符号。他们用一锤一錾、一染一绘,讲述着苗疆千年的故事,也书写着非遗在当代的传承与创新之路。正如麻利明老师所说:“银子会氧化变黑,但文化的光泽永不褪色。”在凤凰古城,非遗技艺正如沱江之水,奔流不息,生生不息。